“钦”风护平安 徐徐送绿来 | |||

| |||

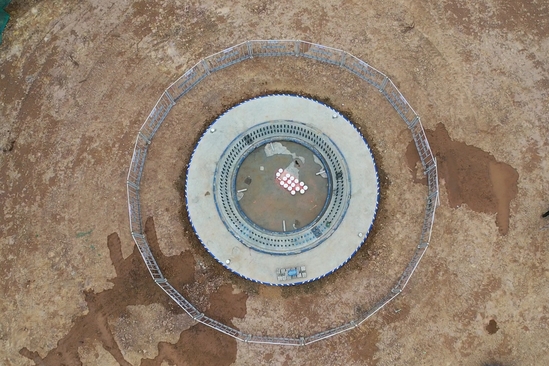

我是一位来自重庆电建的安全员,跟往常一样,奋斗在自己的工作岗位上,做着最平凡不过的工作,守护着一方平安,这次奔赴的目的地是广西钦州。 初入现场,安全建设“深入人心” 八小时的高铁行程结束,我跟随项目经理,驱车深入大山,来到广西康熙岭风电二期项目。 还未走进项目现场,门头标准化的入场布置映入眼帘——“八牌两图”、风场标志牌、企业文化牌......他们整齐划一排列在两侧,宛如守卫城堡的士兵,迎接每一天的检阅,一切都是那么井然有序。 步行至入场口,设立在醒目位置的风险识别牌与曝光栏格外引人瞩目。严查安全带、反光衣佩戴,通过在入场口设置安全“自查镜”,以“时时注意安全 处处防止事故”的心态来应对每一次入场。作为新入场人员,在正式入场前我还需观看安全警示教育片并签署安全告知书,项目构建起了“看在眼里,响在耳边”的立体安全网。 走进24台7.15兆瓦风力发电机组施工现场,安全防护措施更加细致入微——每台机组作业区设置带雨棚标准化配电箱,地面均硬化处理,密目式安全网和防护围栏实现全覆盖,“这简直跟教科书里写的一样!”说罢,我急忙掏出相机记录。“我们单台机组的安全设施投入达2.5万元,大部分设备可以循环使用。”项目经理介绍道,“这种投入看似增加了成本,实则大大降低了安全事故风险,未尝不是一种节约!” 策划在前,护航“钢铁巨兽”穿行 钦州,背靠大西南,面临北部湾,是大西南最便捷的出海通道之一。少有人知的是,钦州多山,山路多弯。 蜿蜒在钦南区黄屋屯镇的山道上,105米长的风机叶片宛如“钢铁巨兽”穿梭于群峰之间,每一次转弯都像是与山崖跳“贴面舞”——45度的陡坡、不足8米的窄道、180度的急弯、车轮距悬崖边缘仅30厘米......不经意撇到副驾,安全员老陈攥着对讲机的手里全是汗。 这次的主要任务是运输总重650吨的风机设备,作为安全员,我的第一要务便是主导道路改造:拓宽弯道半径、增设警示标志、保障“庞然大物”安全上山。项目团队提前三个月踏勘,用无人机生成三维地形模型并生成运输方案——在88处急弯路段安装广角凹凸镜、进场道路两侧设置50厘米高标准路肩,沿线布置刀旗、机位标识牌和警戒桩共计1800余套......真正实现了当初在策划方案中写到的“安全生产零死角”。 “拧成一股绳,攒成一个拳。”每日的班前会上,项目经理带头明确技术、质量、进度等工作要求,做到“当日事当日毕、日日分析总结”,在安全可控、质量可靠的前提下,进场主路全线贯通,按下5月31日全容量并网发电“快进键”。 质量先行,风险防控“不掉链子” “眼下,正是风电基础浇筑的黄金阶段,必须蓄力满负荷加紧作业。”随着第一车混凝土顺利下料,两台长臂泵车采取平分层、纵向分段的浇筑形式,从风机基础四周向中心推进。 “加紧调配罐车,一定要确保混凝土浇筑不间断作业。”凌晨5点的施工现场,泵车的轰鸣声与对讲机指令此起彼伏。我全程紧盯混凝土分层浇筑工艺,实时记录塌落度数据。基础混凝土浇筑分4层进行,为最大程度避免结构开裂风险,我们在每层埋设无线温度传感器,能够做到24小时监控,在温度骤升时立即启动薄膜覆盖与降温喷淋,将温差控制在20℃以内。 通过班组每日自查、项目部每周巡查、公司每月督查,逐步完善起“三级检查”机制,进一步加强过程管控,累计发现并整改安全隐患136项,后续整改闭环率达到100%。 与时间赛跑,昼夜鏖战,项目建设跑出“加速度”,在规定工期内完美实现24个风机基础边坡坍塌“零事故”。 “量山定制”,陡坡复绿焕新颜 清晨,洒水车沿着施工道路缓缓行驶,细密的水雾有效抑制了扬尘,这是项目环保工作的又一个缩影。为实现生态保护,我与项目团队深入现场,了解到了目前正在实施的“四同步”,即施工与抑尘同步、开挖与覆盖同步、建设与绿化同步、完工与修复同步。 与大多风电项目一样,康熙岭项目同样面临边坡生态问题。针对这一困境,技术人员采用“阶梯式”绿化工艺:在高边坡采用绿色无纺布全覆盖、下边坡采用挂网喷播技术进行植草绿化,绿化面积超过8万平方米。结合实际,本次覆绿选用了适应当地气候的狗牙根、百喜草等植物品种,成活率成功达到95%以上。 而针对水土流失严重的现状,我们结合项目山路多弯沿线设置了56处沙袋挡墙和29处弧形混凝土挡墙,确保稳固性的同时兼顾美观。在8处重点水土流失风险点,还创新使用了可降解植物纤维毯。据介绍,这种材料能在3年内自然分解,不会对环境造成二次污染。 无数个与团队挑灯夜战的日子、无数个不眠不休的头脑风暴最终都化为来自各方认可——该项目被中广核新能源公司评为“一级标准化项目”、先后迎来6批次行业观摩,接待参观人员超100人次......每每想到这里,我都无比自豪与骄傲。 不仅风电项目,这套管理模式对于其他基础设施建设同样具有可复制、可推广的借鉴意义,“坚持安全投入不打折扣、坚持质量防控不留空白、坚持生态保护不走过场”肩负着这样的使命与精神,我将继续奔赴下一场征程。 以“毫米级”的精细管控、“锱铢必较”的生态坚守,我们从“战天斗地”到“与自然共生”。当第一台风机叶片迎风而起,绿意徐来,带来的不仅是清洁能源,更是重庆电建人对安全的敬畏与文明的坚守。 | |||

| 【打印】 【关闭】 |